近段时间,我把主要精力都放在了风水学中,越是深入,越是感触良多。今天将一点思考写下来,与各位同好共勉。

学风水的朋友,几乎都知道“峦头”与“理气”并重。我们总以为,峦头比较直观,关于峦头的争议会少些,事实果真如此吗?未必。

不知何时起,一个叫“止气石”的说法开始流传。但凡稍读古籍,我们便知《葬经》有云:“气界水而止。”——这是风水学的根本理论。我遍查典籍,从未见过“气逢石而止”的理论。水能界气,因其柔、其平、其动静之别;而石乃山之骨,气脉贯穿其中,何来“止”这一说?

这二者,是截然不同的两种机理。

那么,这个概念从何而来?我斗胆做一个猜想:

或许在很多年前,某位先生为东家寻得一地,此地恰好前方有块巨石。为向东家阐释此地之妙,先生便“因地制宜”,提出了“止气石”一说,言大山气脉行至此石,便被挡住、聚拢,故而是风水宝地。东家一听,言之凿凿,深以为然。

自此,一个本为权宜之计的说法,便不胫而走,“以讹传讹”。

几年后,一个更令人匪夷所思的现象出现了。这个概念竟成了圈内的“常识”。不知“止气石”,反倒成了“不专业”的象征。甚至客户也会反问:“先生,您连‘止气石’都不知道,水平恐怕有限吧?”

试想,这还仅仅是相对具象的峦头,一个以讹传讹的说法,便能积非成是,深入人心。

峦头尚且如此,“理气”之乱,则更是有过之而无不及。

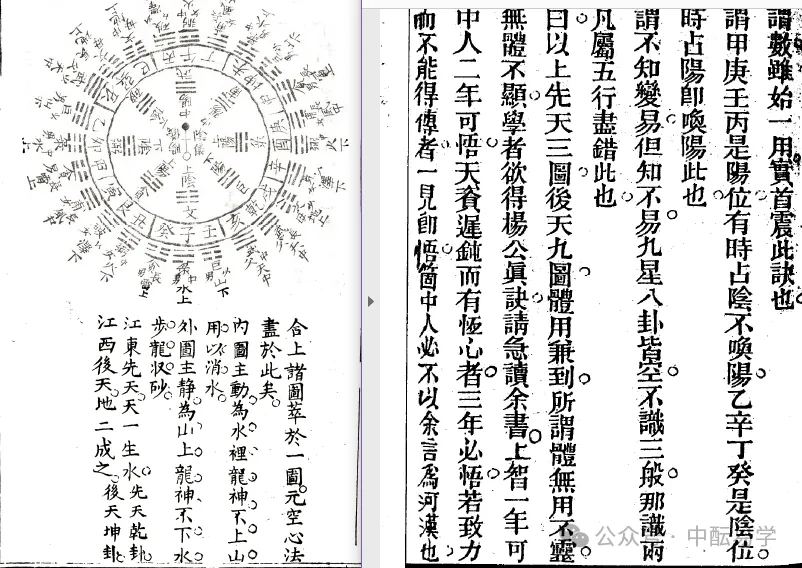

天星、八宅、命理、三合、三元、翻卦、大玄空、小玄空、八卦、奇门、金锁玉关……派别林立,数不胜数。单单一个“挨星口诀”,竟能衍生出二十八种之多!

为何如此?

其一,在于人性。

每个人都倾向于认为自己所学才是正宗,这是人之常情。正如世人多自诩为善,能真正“自知”者,凤毛麟角。既自认正宗,便难容异见,门户之见由此而生。

其二,在于传承。

风水学的核心经典,其实并不算多。《青囊经》、《葬经》、《疑龙经》、《撼龙经》、《天玉经》、《催官篇》……唐宋以来的经典,构成了风水学的基石。

后世元明清乃至当代的著作,大多是对这些经典的阐发与归纳。

问题就出在这里:

峦头典籍,大多是描述形态,如龙之起伏、砂之环抱,即便是有比喻,也相对容易理解,因此被误读的概率稍小。

理气典籍,古人行文为防泄天机,往往“藏头露尾”,片言只语,一句话可作多种解释。这就为“误读”和“错读”留下了巨大的空间。

加之风水行业的特殊性,每一家、每一派,都必须极力维护自己理论的绝对权威,否则便无法取得客户的信任。于是,理论的“发明”与“创新”层出不穷。据我不完全统计,当今世上的理气理论,恐怕不下一百种。

这便是风水学习真正的难点。

面对一百多种理论,你根本无从分辨,哪一种是古圣先贤的真传,哪一种是后人“聪明”的注解,哪一种又干脆是“止气石”式的杜撰。

这比学习八字命理要难得多。

即便你抛开所有理气,只看峦头。若不去深入领悟经典原文,不“多看山、多实践”,只是纸上谈兵,那么当你真正站在一个山头时,大概率会和我曾经一样——茫然无措,根本找不到古人所描述的那个“穴位”。

前面提到,“人要做到自知很难”,我又何尝不是呢?

还好我能认识到这一点,所以时刻提醒自己,要尽量保持一份客观。

去听取不同门派的理论,去伪存真;去阅读不同角度的书籍,兼听则明。孔子云:“三人行,必有我师焉。”我始终坚信,真理不应被门户所困。

当我放下“我执”,不再执着于“我学的一定是对的”,而是反身求诸经典,以实践去检验时,我终于找到了那条突围的方向。

如果你也立志于风水学的研究,并且对本文提到的困境感同身受。我建议你,不妨也静下心来,详读此文。

细心者,定能有所得,走出与我相似的困局,豁然开朗。